車のヘッドライトの黄ばみは、専用の耐水ペーパーやクリーナーを使うことで、初心者でも簡単に除去できます。

本記事では、ヘッドライトの磨き方4つの手順や落ちなかった時の対処法などを解説しています。

また、今回はプロの方に直接インタビューした黄ばみ除去のポイントも紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

ヘッドライトが黄ばむ原因

ヘッドライトは主に以下のことが原因で黄ばんでしまいます。

- 経年劣化

- 紫外線

- バルブの熱

- 素材の特性によるもの

- 洗車や飛び石などによる傷

まずはなぜヘッドライトが黄ばんでしまうのか、理由を順番にみていきましょう。

経年劣化

ヘッドライトが黄ばむ原因の一つとして、経年劣化があります。

乗車年数が経つにつれ、ヘッドライトのコーティングは剥がれていきます。それにより外部からの影響を受けやすくなり、黄ばみが進行していきます。

紫外線

紫外線を長年浴びているとヘッドライトの素材が傷み、黄ばんでしまいます。

そのため、屋外にさらされている時間が長い車はヘッドライトの黄ばみの進行が早くなります。

バルブの熱

ヘッドライトはバルブ(電球)の熱により、内側からも黄ばみが進行していきます。

特にハロゲンライトはHIDやLEDにくらべて温度が高いため、黄ばみやすくなります。

素材の特性によるもの

現在ヘッドライトに使われている素材は、ポリカーボネート呼ばれる樹脂が主流です。

以前はガラス製が主流でしたが、「ガラスより丈夫」「低コスト」などの理由からポリカーボネートが使用されるようになっていきました。

しかし、ポリカーボネートは紫外線や電球の熱に弱く、ガラス製のヘッドライトより黄ばみやすい特性があります。

洗車や飛び石などによる傷

ヘッドライトに傷をつけているつもりがなくても、洗車の際にこすって傷がついてしまったり、走行中の飛び石で傷がついてしまいます。

ヘッドライトに傷がつくと汚れが付着しやすくなるため、ヘッドライトが黄ばんでいきます。

ヘッドライトの黄ばみを放置すると起こるデメリット

ヘッドライトの黄ばみを放置してしまうと、以下のようなデメリットを引き起こしてしまいます。

- 視認性の低下

- 車検に通らない

- 車の見栄えが悪くなる

- 交換が必要になる

それぞれについて詳しく解説します。

視認性の低下

ヘッドライトが黄ばむと、ライトを点灯しても充分に周囲を照らすことができないため、視認性が低下します。

ヘッドライトは周囲に自分の存在を知らせたり、対向車や歩行者などを確認するためにとても重要なライトです。

そのため、黄ばみが原因で光量が落ちていると、走行時の安全性が著しく低下してしまいます。

車を安全に運転するためにも、黄ばみを放置することはやめましょう。

車検に通らない

ヘッドライトには光量や色味には規定があり、満たさなければ車検に合格できません。

黄ばみにより光量が十分確保できないほか、色味が変わって基準値から外れる可能性があります。

※車検の光量測定基準は1灯あたり6,400カンデラ以上

ヘッドライトは車検の中でも特に厳しく検査される項目の1つであるため、黄ばみの状態は定期的にチェックしましょう。

車の見栄えが悪くなる

人気のデザインやお気に入りの車でも、ヘッドライトが黄ばんでいることで見た目の良さを落としてしまいます。

逆にヘッドライトをキレイに保てていると、年数が経っている車でも価値が高くみえます。

見た目の良さは運転の際のモチベーションにもつながります。充実したカーライフを送りたい方は、日頃からヘッドライトの手入れをしておくことをおすすめします。

ヘッドライト本体の交換が必要になる

ヘッドライトの黄ばみを放置しておくと傷みがひどくなり、磨いても明るさを回復させることができなくなります。

光量を充分に保てないヘッドライトは、本体を交換しなくてはなりません。

ヘッドライトの交換には数万円~数十万円ほどかかってしまいます。

ヘッドライトの黄ばみ取りにはHID屋のクリーナーがおすすめ

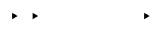

カーライト専門店のHID屋から、黄ばみ取りとコーティングが同時にできる、一体型クリーナーが発売されました。

こちらは施工前に耐水ペーパーで磨く必要がなく、一度洗車して余計な汚れを落とすのみで使用可能です。そのため最短片側5分で黄ばみ取りの作業を完了できます。

手作業・ポリッシャーどちらにも対応しているうえ、マイクロファイバータオルも2枚(磨き用・ふき上げ用)付属していますので、事前にヘッドライトの磨きに必要な道具を揃える必要もありません。

1度磨けば最長6ヶ月間黄ばみを防いでくれます。

ヘッドライトの黄ばみ取り|4つの手順

ここからは、実際にHID屋のヘッドライト黄ばみクリーナー(一体型)を使用してヘッドライトを磨いた動画をもとに、黄ばみを取る方法を解説していきます。

ヘッドライトの黄ばみを取る4つの手順は、以下の通りです。

- 下準備をする

- ヘッドライトにクリーナーを塗り込む

- クリーナーを拭き取る

- 2~3の手順を繰り返す

以下に解説動画のリンクを掲載しておりますので、本記事の内容とあわせてぜひご参考ください。

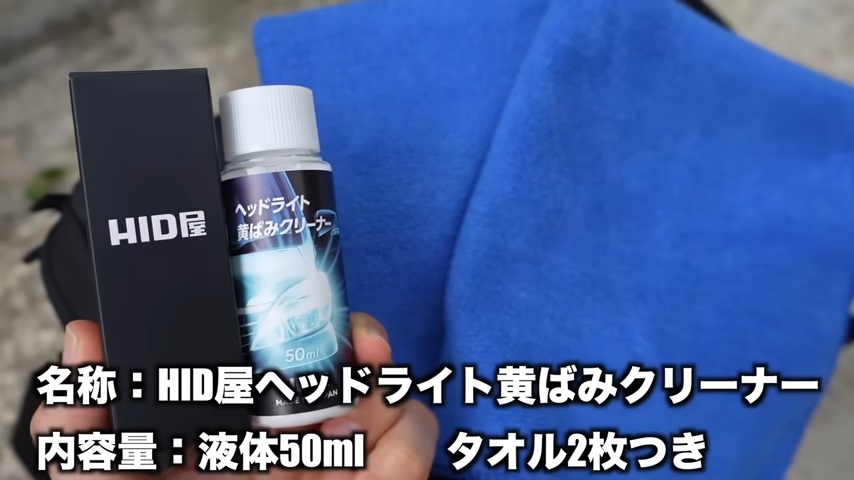

下準備をする

まず下準備として、必要な道具類を確認します。

HID屋の製品にはクリーナーにタオル2枚が付属します。タオルは塗布用・乾拭き用となります。

※現在はヘッドライトクリーナーのボトルは白、クロスは黄色にデザインチェンジされています

道具が用意できたら、作業中に傷が入らないようにヘッドライト表面の砂埃を洗い流しましょう。

洗車機を使用しても大丈夫です。

ヘッドライトにクリーナーを塗り込む

はじめに、マイクロファイバークロスにクリーナーを適量塗布します。

ヘッドライトが濡れている状態で、同じ箇所を縦横に数回擦りましょう。

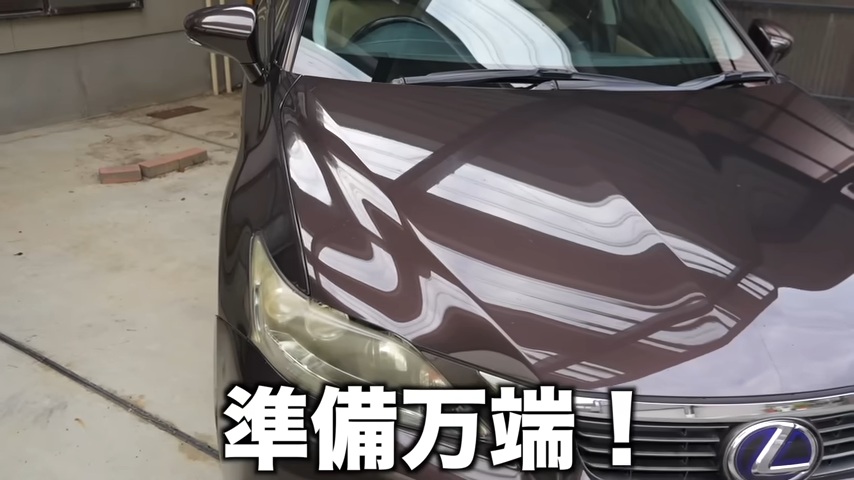

クリーナーを拭き取る

擦った箇所を、時間を置かずにもう1枚のクロスでムラなく拭き取ります。

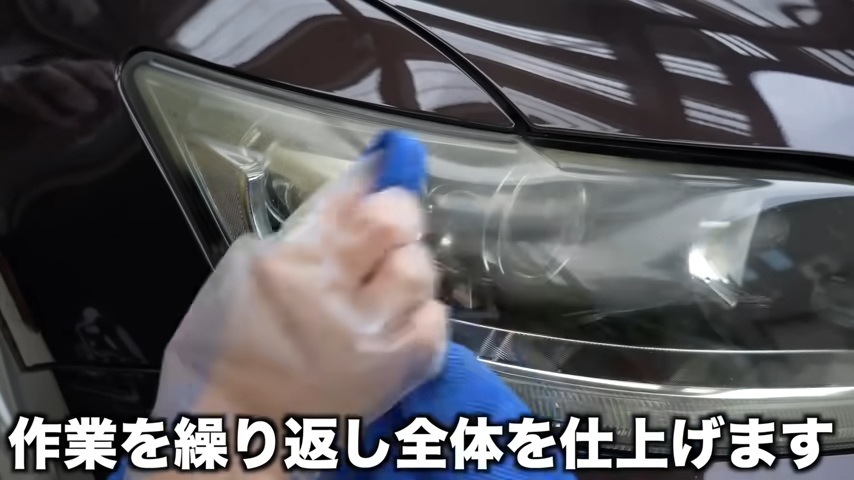

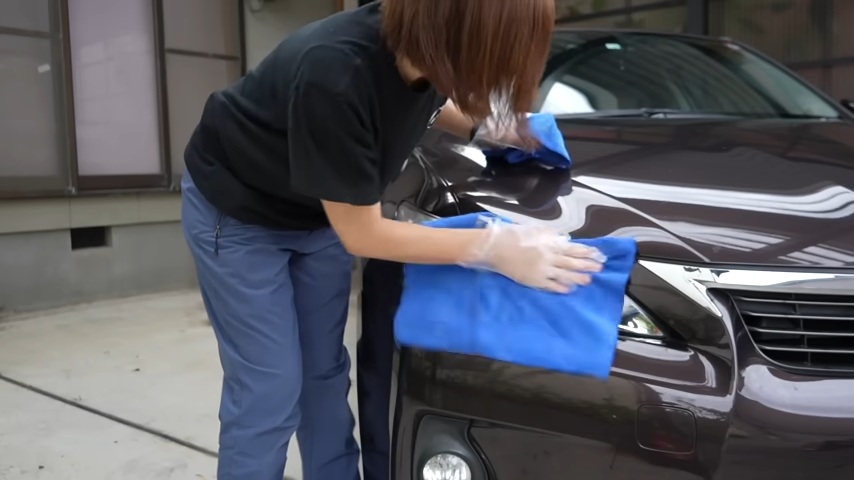

2~3の手順を繰り返す

手順2〜3を繰り返し、ヘッドライト全体の黄ばみを取り除きます。

作業を進めるうちに、徐々に黄ばみが落ちて本来の透明感が戻る様子を確認できます。

ヘッドライト全体を磨き上げたら、黄ばみ取りの作業完了です。

一体型クリーナーの場合は、この時点でコーティングも完了している状態となります。

ヘッドライトは家庭用洗剤や100均グッズで磨ける?

家庭用洗剤や100均グッズでの黄ばみ取りは、黄ばみを除去できなかったり、車の塗装面に付着すると変色したりする可能性があります。

これは、研磨材が入っていない洗剤や、汚れを落とすパワーが車用クリーナーより高い製品を使用すると起こってしまいます。

また、お掃除グッズの1つである「メラミンスポンジ」で磨く方もいるようですが、普段のように力を入れて磨いてしまうとヘッドライトを傷つけてしまう可能性があります。

「家庭にあるものを使って節約したい」と考えている方は、

- 黄ばみが除去できない可能性がある

- 車のボディが変色する可能性がある

- ライトを傷つける可能性がある

以上のことを理解したうえで、使用するようにしましょう。

黄ばみ取りの各方法のメリット・デメリットは、こちらでも詳しく解説しています。

ヘッドライトを磨いても黄ばみが取れない場合

ヘッドライトを磨いても黄ばみが取れない時は、以下の対処が必要となります。

・プロに黄ばみ取りを依頼する

・ヘッドライトを交換する

順番に詳しく解説します。

プロに黄ばみ取りを依頼する

自分で磨いても黄ばみが取れない場合は、プロに作業してもらいましょう。

業者であれば、一般家庭にはない専用の道具を保有しているうえ、黄ばみを取る技術も高いです。

主要なカー用品メーカーをはじめ、プロに依頼する場合の料金相場は以下の通りとなります。

| 業者名 | 目安工賃 | 目安時間 | 店舗数(全国) |

| オートバックス | 3,300円(税込)~ | 20分~ | 1,019 |

| イエローハット | 2,200円(税込)~ | 30分~ | 740 |

| タイヤ館 | 1,100円(税込)~ | 10分~ | 559 |

| ジェームズ | 3280円(税込)~ | 15分~ | 99 |

| ガソリンスタンド併設 KeePer PROSHOP | 8,580円(税込)~ | 45分~ | 6,400店舗以上 |

| カーディーラー | 2,000~10,000円 | 30分~ | – |

| 自分で作業(DIY) | 数百~数千円 (道具やクリーナー代) | 10分~ ※作業者の慣れやスキルに依存 | – |

料金は、磨きのみで大体1,000円〜5,000円ほど、コーティングまでお願いすると、1万円ほどとなります。

多少コストはかかりますが、汚れを落としきれなかったり仕上がりのクオリティを求めるのであれば、プロにお願いすると良いでしょう。

ヘッドライト本体を交換する

ヘッドライト本体にひびが入っていたり素材が剥げている場合は、磨いてもキレイにはなりません。

そのため、ヘッドライト本体の交換が必要になります。

また、黄ばみが強いヘッドライトは光量を充分に保てないので、安全面から車検に合格できない可能性があります。

ヘッドライト本体の交換費用は数万円から数十万円となり、痛い出費となってしまいます。

安全面やコスト削減のために、ヘッドライトの黄ばみは放置せず、こまめに磨くようにしましょう。

ヘッドライトの交換や車検基準については、以下の記事で詳しく解説しています。

プロによるヘッドライトの黄ばみ除去のポイント

今回は、HID屋の専任アドバイザーである大木さんに、黄ばみ除去の重要ポイントをインタビューしました。

プロの視点による黄ばみ除去のポイントをぜひ参考にしてみてください。

筆者:ヘッドライトの黄ばみ除去を行ううえで、何が一番大事ですか?

大木:まず「どの溶剤を使用するか」という点が最も大切です。 溶剤は、効果の持続期間により『短期(約半年)』と 『長期(約2年)』に分けられます。それぞれにメリットがあるため、自分の用途や好みに合わせて選ぶのがおすすめです。

HID屋専任アドバイザー大木さんによると、溶剤の短期と長期には以下の特徴があるそうです。

短期(お手軽タイプ) 作業目安15分

黄ばみを除去するコンパウンドとコーティング剤が一体になっているタイプ。

比較的安い価格で購入でき、作業時間が短い。

ポイント

均一に円を描くように溶剤を塗布すると、ムラなくキレイに塗れる。

長期(本格タイプ) 作業目安2時間

耐水ペーパーでハードコートを落とした後に、溶剤で黄ばみを除去するタイプ。

溶剤が2液に分かれ、混合して使用する製品もある。

ポイント

・ムラにならないよう、上から下に塗っていく

・円を描くように塗る事(イメージはポリッシャー:下記画像)

・実際にポリッシャーを使って施工するのもおすすめ

筆者:短期と長期の溶剤はそれぞれどのような方におすすめですか?

大木さん:短期の溶剤は、1回あたりの施工が十数分程度で終わるため、「シーズン毎にこまめにお手入れするのが好きな方」におすすめです。長期の溶剤は「黄ばみの状態が酷い方」や「一度の施工で長期間の効果を出したい方」におすすめです。

筆者:自分の好みや黄ばみの状態によって選ぶことが大切なんですね。ありがとうございました。

自分で黄ばみ除去を行う予定の方は、HID屋専任アドバイザー大木さんによる黄ばみ除去のポイント、

- 自分の用途に合わせた溶剤を選ぶ

- 溶剤はムラにならないように塗る

をぜひ参考にしてみてください。

ヘッドライトの黄ばみを防ぐ4つのコツ

ヘッドライトの黄ばみを防ぐ4つのコツは以下の通りです。

- LEDライトにする

- できるだけ紫外線を避ける

- フィルムで保護する

- コーティング剤・フィルムで保護す

普段のお手入れに加えて上記4つのコツを押さえると、ヘッドライトがより黄ばみにくくなりますのでぜひ参考にしてください。

1つずつ解説します。

LEDライトにする

ヘッドライトはバルブ(電球)の熱により、内側からも黄ばんでしまいます。

とくに最近では、ポリカーボネートという樹脂を使用したヘッドライトが多く、ヘッドライトが黄ばみやすくなっています。

※ポリカーボネートは電球の熱に弱い性質があります

そのため、ヘッドライトのバルブを発熱が非常に少ないLEDにすることで、黄ばみの進行を抑えることができます。

さらに、発熱が少ないLEDは、外との温度差で起こるヘッドライトの内側の結露発生も抑えられるメリットがあります。

※結露はヘッドライトのくすみの原因になります

ヘッドライトの内側の黄ばみは自分で除去するのが難しいです。黄ばみをしっかりと防ぎたい方は、バルブ交換の対策をしておくと良いでしょう。

なお、HID屋のLEDライトは、HIDよりも明るいうえ高コスパで、購入者からの評価が高い製品です。

LEDライトに興味を持たれた方は、ぜひ下記ページをご覧ください。

できるだけ紫外線を避ける

紫外線はヘッドライトの黄ばみの原因となります。

そのため、紫外線に当たる時間を減らすと、ヘッドライトを長くキレイに保てます。

自宅の駐車場に屋根がない方は、カバーをかけておくだけでも紫外線対策になりますよ。

フィルムで保護する

フィルムはヘッドライトのカバーの役割を果たすため、紫外線によるダメージを防いだり、飛び石などによる傷からも守ってくれます。

フィルムは劣化したら新しいものに交換できます。定期的に交換することで、ヘッドライトをキレイな状態で長持ちさせられます。

コーティング剤で保護する

ヘッドライトをコーティングしておくことで、黄ばみを抑えることができます。

コーティングの効果は、使用する製品やプロにお願いした場合などで違ってきますが、数ヶ月〜2年ほどです。

コーティング剤は徐々に剥がれていきますので、定期的に塗布すると良いでしょう。

「ヘッドライトの黄ばみ」や「磨き方」に関するよくある質問

「ヘッドライトの黄ばみ・磨き方」に関するよくある質問に回答しています。参考にしてください。

- ヘッドライトの黄ばみ取りの料金はどれくらい?

-

業者にヘッドライトの黄ばみ取りを依頼すると、左右で1,000円~5,000円ほど、コーティングまで付けると1万円ほどとなります。

- ヘッドライトは家庭用洗剤で磨いてもいいの?

-

家庭用洗剤で磨くことは可能ですが、車のボディに付着すると塗装が剥がれてしまう可能性があるため、取り扱いは慎重に行うようにしてください。

- ヘッドライトなぜ黄ばむのですか?

-

「経年劣化」「紫外線」「バルブの熱」「傷」により黄ばみます。

- ヘッドライトの内側も汚れる?

-

はい、汚れます。ヘッドライトの熱によるダメージのほか、ヘッドライトと車体に隙間があるとそこから汚れが入り込み内側の黄ばみにつながります。なお、ヘッドライトの内側の汚れは自分で除去するのは難しいため、プロにお願いしましょう。

- ヘッドライトの黄ばみはどうやって取りますか?

-

耐水ペーパーやコンパウンド(研磨用クリーナー)で磨くと黄ばみが取れます。汚れがひどい場合や、仕上がりにこだわりたい方はプロに依頼するのがおすすめです。

- ヘッドライトの黄ばみ取りで最強の商品は?

-

DIYを行うなら、ヘッドライトの黄ばみ取り専用クリーナーが効果的です。

クリーナーには「溶剤タイプ・研磨剤タイプ・一体型タイプ」の3種が存在し、用途や車種によって最適な商品が異なります。

タイプ メリット デメリット 向いている車種 溶剤タイプ ・擦らずに施工可能 ・強い汚れや黄ばみはやや苦手 ・デリケートな車 研磨剤タイプ ・頑固な黄ばみに強い ・表面を傷つけるリスクあり ・大型車 一体型タイプ ・黄ばみ取りとコーティングを同時にできる ・単体製品と比較して効果が落ちる場合がある ・あらゆる車種 商品選びに迷う場合は、施工の手軽さと効果のバランスが良い「一体型タイプ」から試してみるのがおすすめです。

おすすめの最強黄ばみ取りクリーナー10選は、以下で詳しく紹介しています。

あわせて読みたい 【2026年版】ヘッドライトの最強黄ばみ取りクリーナーおすすめ10選を紹介|プロ監修 「ヘッドライトの黄ばみがなかなか取れない」 「最強の黄ばみ取りクリーナーはどれ?」 「種類がたくさんあって選び方がわからない」 このような悩みをお持ちではありま...

【2026年版】ヘッドライトの最強黄ばみ取りクリーナーおすすめ10選を紹介|プロ監修 「ヘッドライトの黄ばみがなかなか取れない」 「最強の黄ばみ取りクリーナーはどれ?」 「種類がたくさんあって選び方がわからない」 このような悩みをお持ちではありま... - メラミンスポンジでヘッドライトの黄ばみは落とせますか?

-

メラミンスポンジでも、黄ばみ取りは可能です。

家庭用のものから流用できるため、コスト面や手軽さが魅力といえます。

一方で、ムラなく仕上げるのが難しかったり、ヘッドライトを傷つけてしまうリスクには注意しましょう。

- ヘッドライトの黄ばみは酸で落とせますか?

-

クエン酸と重曹の組み合わせは、初期段階の黄ばみであれば落ちる可能性があります。

ただし、黄ばみや汚れが重度の場合、専用クリーナーを使用するのがおすすめです。

もしクエン酸等を使用する場合は、塗装面にダメージを与えないよう、マスキングテープで保護してから作業しましょう。

まとめ

今回は、ヘッドライトの黄ばみ取りの4つの手順や黄ばみが取れない場合の対処法、プロによる黄ばみ除去のポイントを解説しました。

ヘッドライトの黄ばみを取る作業は、初心者でも簡単に行えます。しかし汚れがひどい場合にはキレイに磨くことができず黄ばみが残ってしまいます。また、汚れたまま放置してしまうと黄ばみが落ちなくなり光量が減ってしまうため、ヘッドライトごと交換しなくてはなりません。

そのため、ヘッドライトが黄ばむ原因を理解して、普段からお手入れをしておくことをオススメします。

ヘッドライトの黄ばみ取りをお考えの方は、本記事で紹介したHID屋のヘッドライトクリーナーをぜひお試しください。